「私ってすごいでしょ?」

そんな空気をさりげなく漂わせる人、あなたの周りにもいませんか?

SNSに“映える日常”を投稿し続けたり、やたらと褒め言葉を求めてきたり…。

最初は何気ない言動に見えても、次第に「なんだか疲れる」と感じ始めたことがある方も多いはずです。

でも実は、“承認欲求が強い”という行動の裏には、本人も気づいていない「心の満たされなさ」や「自分らしさの迷子」が隠れていることも少なくありません。

本記事では、

🔹 承認欲求が強い女がなぜそうなるのか

🔹 職場や恋愛、SNSで見られる具体的な特徴

🔹 その先にある“末路”と、関わる際の対処法

🔹 自分自身がしんどくなったときの心の整え方

まで、表面的な「ウザい・めんどくさい」で終わらせず、根本から理解し、関わり方を見つけられるよう詳しくお伝えします。

- 承認欲求が強い女性の心理的な背景と社会的要因を深掘り

- 職場・恋愛・SNSで見られる具体的な特徴と“末路パターン”を可視化

- 関わる側としての適切な距離感と対処法がわかる

- 自分自身が苦しくなったときの気づきと抜け出すヒントも提示

お好きなところからお読みいただけます

承認欲求が強い女はなぜ生まれるのか?その心理と特徴を読み解く

承認欲求とは何か?SNSで増幅される「見られたい欲」

誰もが持っている「認められたい」という感情。

それ自体はごく自然なものですが、SNSの登場以降、この感情はより強く、日常的に刺激されるようになっています。

💡承認欲求とは?

人が「他人から認められたい」と願う気持ちのこと。心理学では、マズローの欲求5段階説の中で「所属と愛の欲求」「承認欲求」として位置づけられています。

📱SNS時代の承認欲求が強くなるメカニズム

| 刺激のきっかけ | 無意識の感情 | 行動パターン |

|---|---|---|

| 他人の投稿を見る | 自分と比べて焦る | 「私も何か発信しなきゃ…」と感じる |

| いいね数やコメント | 承認された感覚 | もっと見てもらいたくなる |

| 投稿が伸びない | 不安・不満 | 内容を盛る/頻度を増やす/過激化する |

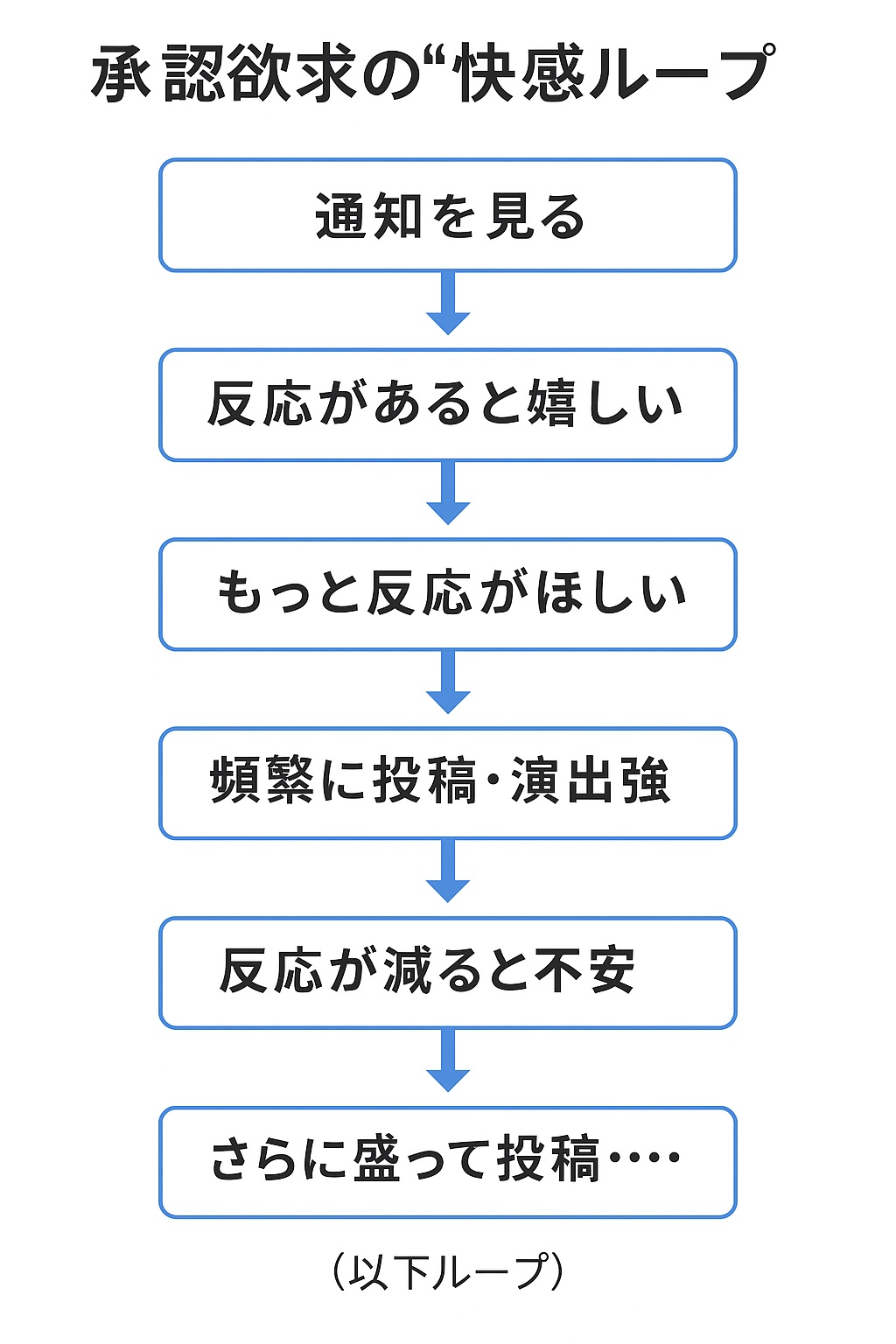

🔄 承認欲求の“快感ループ”

✔️ポイント

SNSは「承認の可視化(数値化)」が起きる場

フォロワー数、いいね、コメントが“自分の価値”のように感じやすくなる

本来の目的(自己表現・つながり)が「評価を得ること」にすり替わるリスクがある

幼少期の「無視された経験」と、過剰な“がんばり癖”

承認欲求が強くなりやすい背景のひとつに、子ども時代の経験があります。

特に、親や周囲から十分な関心や肯定を受けられなかった場合、「自分はもっとがんばらないと愛されない」と無意識に思い込みやすくなります。

🧩こんな経験はありませんか?

話しかけても反応が薄かった

褒められるよりも注意されることが多かった

「いい子」でいるときだけ褒められた

兄弟や他の子と比較されがちだった

失敗したときの反応が過剰に厳しかった

これらは「存在そのものの肯定」よりも「成果による承認」を刷り込まれやすくします。

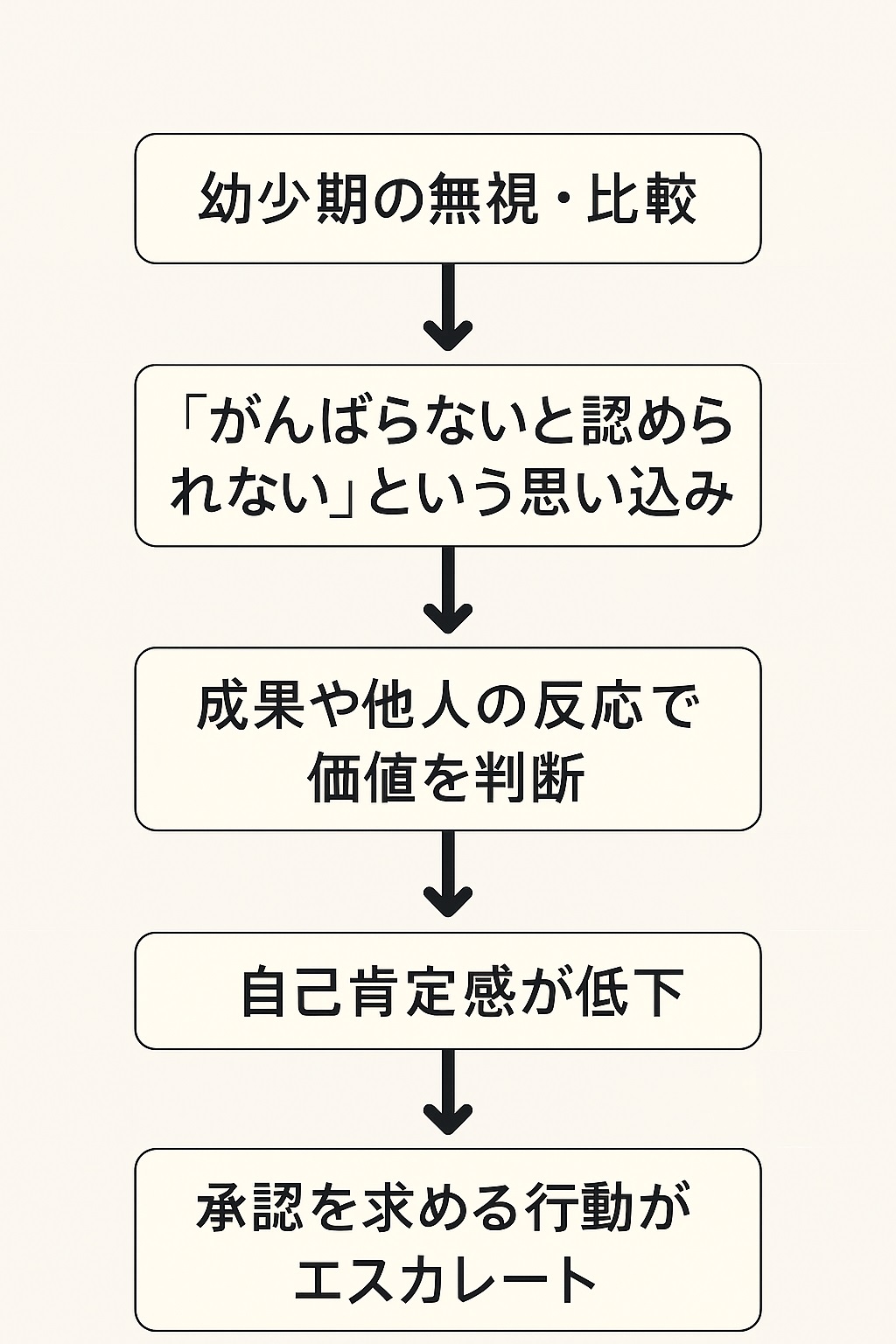

📊承認欲求が強まる形成プロセス

✔️ポイント

幼少期の経験は大人になっても行動パターンに影響する

「成果で認められる癖」が承認欲求の強さに直結

本人は悪気なく、ただ「認められたい」ために行動していることも多い

自己肯定感が低い人ほど「他人の評価」に依存する

自己肯定感が低いと、自分の価値を自分で認めることができず、「誰かに認められて初めて安心できる」という状態になりやすくなります。

この状態が長く続くと、承認欲求はますます強まり、行動や判断が他人の目線に支配されます。

📊自己肯定感が低い人の特徴

失敗や批判に過敏に反応する

自分の意見をはっきり言えない

周囲の反応や空気を常に気にする

「すごいね」と言われないと不安になる

他人と比較して落ち込みやすい

📋他人軸と自分軸の違い

| 項目 | 他人軸(依存型) | 自分軸(自立型) |

|---|---|---|

| 判断基準 | 他人の評価や反応 | 自分の価値観・目標 |

| 行動の動機 | 褒められるため | 自分の満足や成長 |

| 不安の引き金 | 批判・無視 | 失敗よりも挑戦しないこと |

| 感情の安定性 | 他人次第で変動 | 比較的安定している |

💡ポイント

自己肯定感が低いと、日常の小さな反応にも感情が左右されやすい

他人軸で生きるほど、「もっと認められたい」という欲求が加速する

根本的な解決には、“自分軸”の感覚を育てることが欠かせない

「自己顕示欲」との違いとは?見分け方と共通点

承認欲求と自己顕示欲は混同されやすい言葉ですが、心理的なニュアンスは異なります。

どちらも「他者から見られたい」という面は共通していますが、その動機やゴールが異なります。

📋承認欲求と自己顕示欲

| 項目 | 承認欲求 | 自己顕示欲 |

|---|---|---|

| 目的 | 認められたい・肯定されたい | 目立ちたい・注目されたい |

| ゴール | 安心感・存在価値の確認 | 優越感・影響力の獲得 |

| 動機 | 自信や安心の不足 | 他人より優れている感覚を得たい |

| 典型的な行動 | 褒められることを望む・評価を気にする | 派手な服装・過剰なアピール・話題の中心になろうとする |

| 危険性 | 他人の反応がないと不安になる | 周囲との摩擦や反感を買いやすい |

🔍見分け方のヒント

承認欲求が強い人:反応や評価がないと自信を失いやすい

自己顕示欲が強い人:反応がなくても、別の方法で目立とうとする

💡共通点

他人からの注目や反応を求める傾向がある

SNS時代では、両者の境界が曖昧になりやすい

放置すると「自己中心的」と見られ、人間関係の悪化につながることも

「私ってすごいでしょ?」の特徴5選【実例つき】

承認欲求が強い人の中でも特に目立つのが、「私ってすごいでしょ?」タイプ。

一見、明るく社交的に見えますが、行動の裏には“常に褒められたい”という思いが隠れています。

🌟特徴と実例

自慢話を頻繁に挟む

例:「この前、◯◯さんにも褒められたんだよね」

何気ない会話の中でも、評価された話題に誘導しがち。

SNSでの自己アピールが過剰

例:毎日自撮りや高級品の写真を投稿、ハッシュタグ大量使用。

コメントやいいねの数を常にチェック。

他人の話を自分の話にすり替える

例:「そういえば私も似たような経験あって…」と、話題を主導権ごと奪う。

褒められるまで引かない

例:「そんなことないよ〜」と言いつつ、内心は褒め言葉待ち。

謙遜が“褒めの催促”になっている。

人のミスを自分の優位性アピールに利用

例:「私だったらそんなミスしないな」など、優位性を強調する発言。

💡ポイント

表面上は明るく魅力的でも、過剰な承認欲求は周囲に疲れを与える

特徴が複数当てはまる場合、本人も気づかないうちに人間関係の距離が広がっている可能性あり

「いいね」の数が自分の価値?SNSで強化される“外部承認依存”

SNSは「承認欲求の可視化装置」といわれるほど、他人の反応が数字として表れます。

この数値化された承認は一時的な満足感を与えますが、同時に“外部承認依存”を強化してしまう危険性があります。

📊外部承認依存の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 判断基準 | いいね数やフォロワー数で満足度が変動する |

| 行動パターン | 数字を伸ばすために投稿を過剰演出する |

| 感情の変化 | 反応が多いと高揚、少ないと落ち込み |

| 長期的影響 | 他人の評価なしでは自己価値を感じられなくなる |

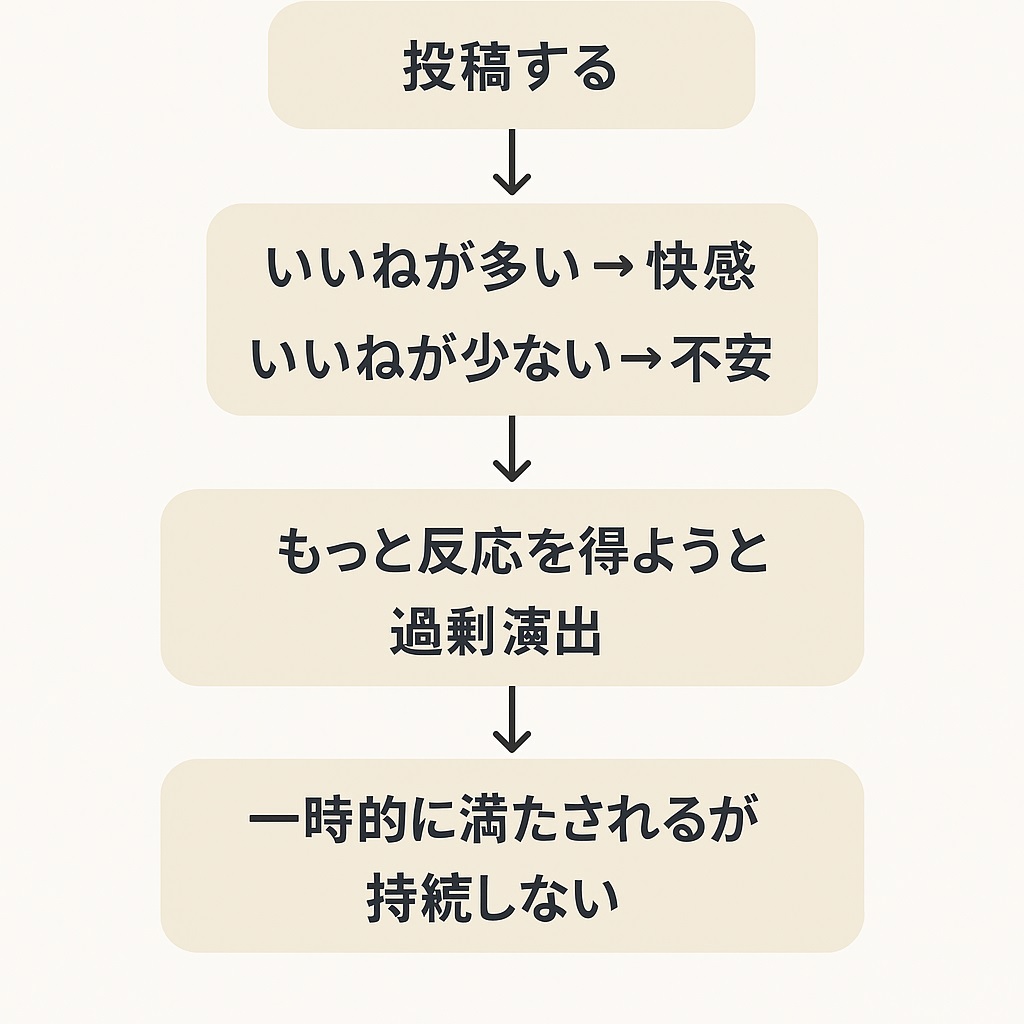

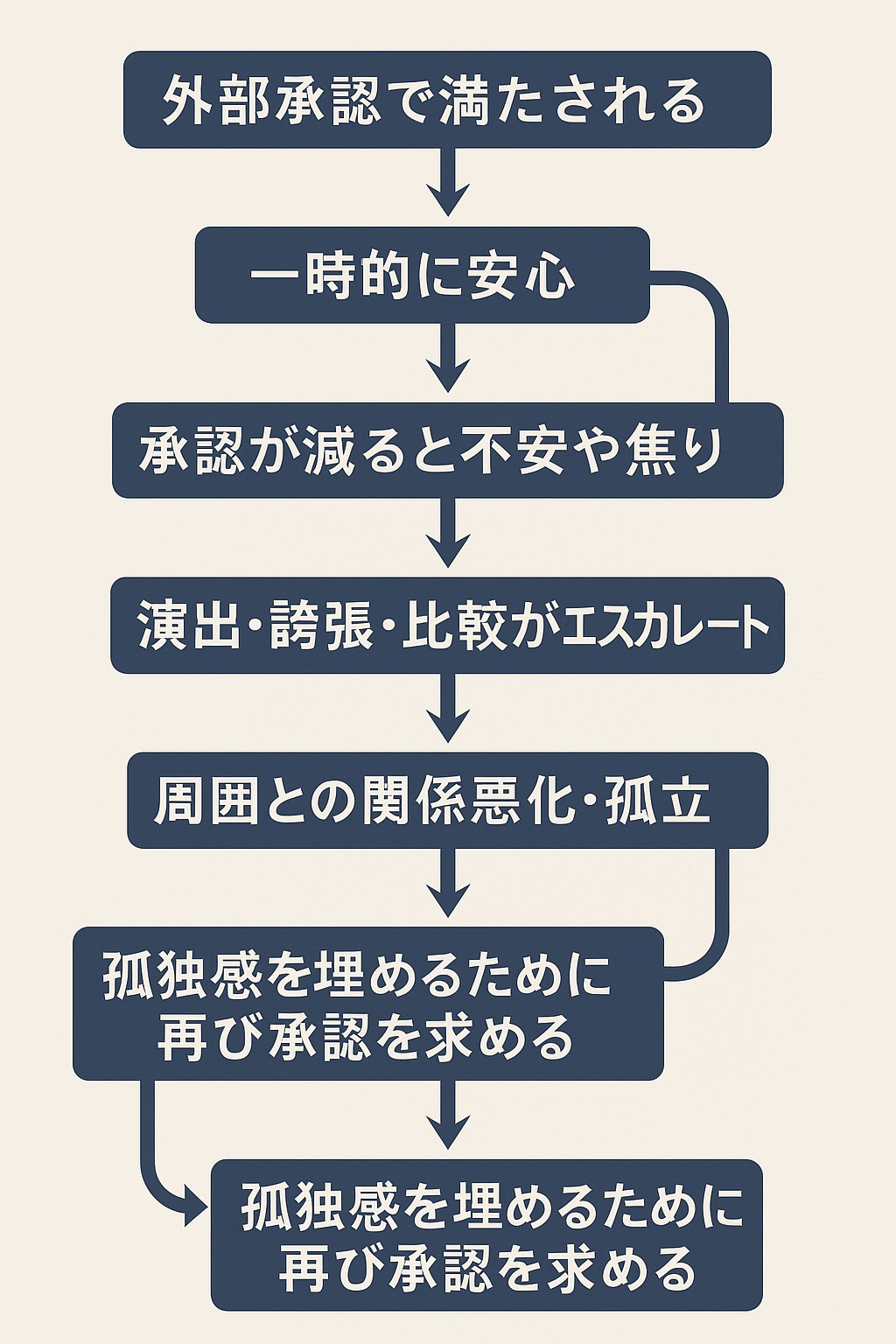

🔄外部承認依存の悪循環

ここから始まる“承認依存の悪循環”

承認欲求そのものは悪いことではありません。

ですが、その満たされ方が「他人の評価」だけに偏ると、やがて日常生活の多くが“承認を得るための行動”に支配されます。

この状態が長く続くと、次のような悪循環に陥ります。

🔄承認依存の悪循環フロー

📌悪循環が続くと起きること

周囲から「距離を置かれる人」認定をされる

本来の目的(仕事・趣味・人間関係)が二の次になる

自分の価値判断が“数字”や“反応”だけになる

内面が不安定になり、感情の起伏が激しくなる

💡ポイント

承認依存は時間とともに強化される性質がある

一時的な満足を追い続けるほど、孤立や自己喪失のリスクが高まる

早めに「内的承認」へ切り替える意識が重要

承認欲求が強い女の末路とその対処法|職場・恋愛・SNSでの関わり方とは

職場にいる「承認欲求が強い人」の見分け方と距離の取り方

職場には、常に上司や同僚からの評価を意識し、褒められることでモチベーションが左右される人がいます。

業務に支障がない範囲なら問題ありませんが、行き過ぎると周囲の負担やチームワークの乱れを招くこともあります。

🔍こんな人に要注意【見分け方チェックリスト】

上司の前では態度やテンションが極端に変わる

会議や雑談で、自分の成果を必ずアピールする

他人の評価を横取り・誇張して話すことがある

褒められないと不満を口にする

他人の失敗を必要以上に広める

📋距離の取り方と対処法

| 状況 | 具体的な対応例 |

|---|---|

| 褒められるまで話を続ける | 一度認めた後は話題を切り替える |

| 他人を下げて自分を上げる発言 | 評価や意見は場を変えて伝える |

| 成果アピールが過剰 | 事実を共有し、過剰演出部分には触れない |

| 噂や人の評価を広める | 巻き込まれないよう反応を控える |

💡ポイント

正面から否定すると対立や摩擦が生まれやすい

「一線を引きつつ、必要最低限の承認は与える」ことが、関係悪化を防ぐコツ

巻き込まれないためには、業務や会話の範囲を明確にしておく

恋愛や結婚で起こる“承認不足”トラブルの典型例

恋愛や結婚生活では、パートナーからの承認や感謝の言葉が減ると、不満や不安が一気に高まります。

特に承認欲求が強い人は、相手の何気ない態度や発言を「否定された」と受け取りやすいため、関係がこじれやすくなります。

💔よくあるトラブル例

LINEの返信が遅いだけで不機嫌になる

記念日やイベントへの反応が薄いと責める

SNSでの関係アピールが足りないと不満を持つ

他人の恋人や夫婦と比べて落ち込む

常に「好き」「かわいい」などの言葉を求める

📊原因と結果の関係

| 原因 | 起きやすい反応 | 長期的な影響 |

|---|---|---|

| 相手の承認が減る | 不安・苛立ち・疑い | 信頼関係の低下 |

| 他人と比較する | 劣等感・嫉妬心 | 関係の冷却化 |

| 承認を過剰に求める | 相手の負担感 | 距離を置かれる |

💡ポイント

恋愛・結婚では、相手の承認スタイルが合わないと摩擦が増える

承認欲求が強い側は「安心感」を求めて行動していることが多い

双方の価値観や表現方法の違いを理解することが、関係維持のカギ

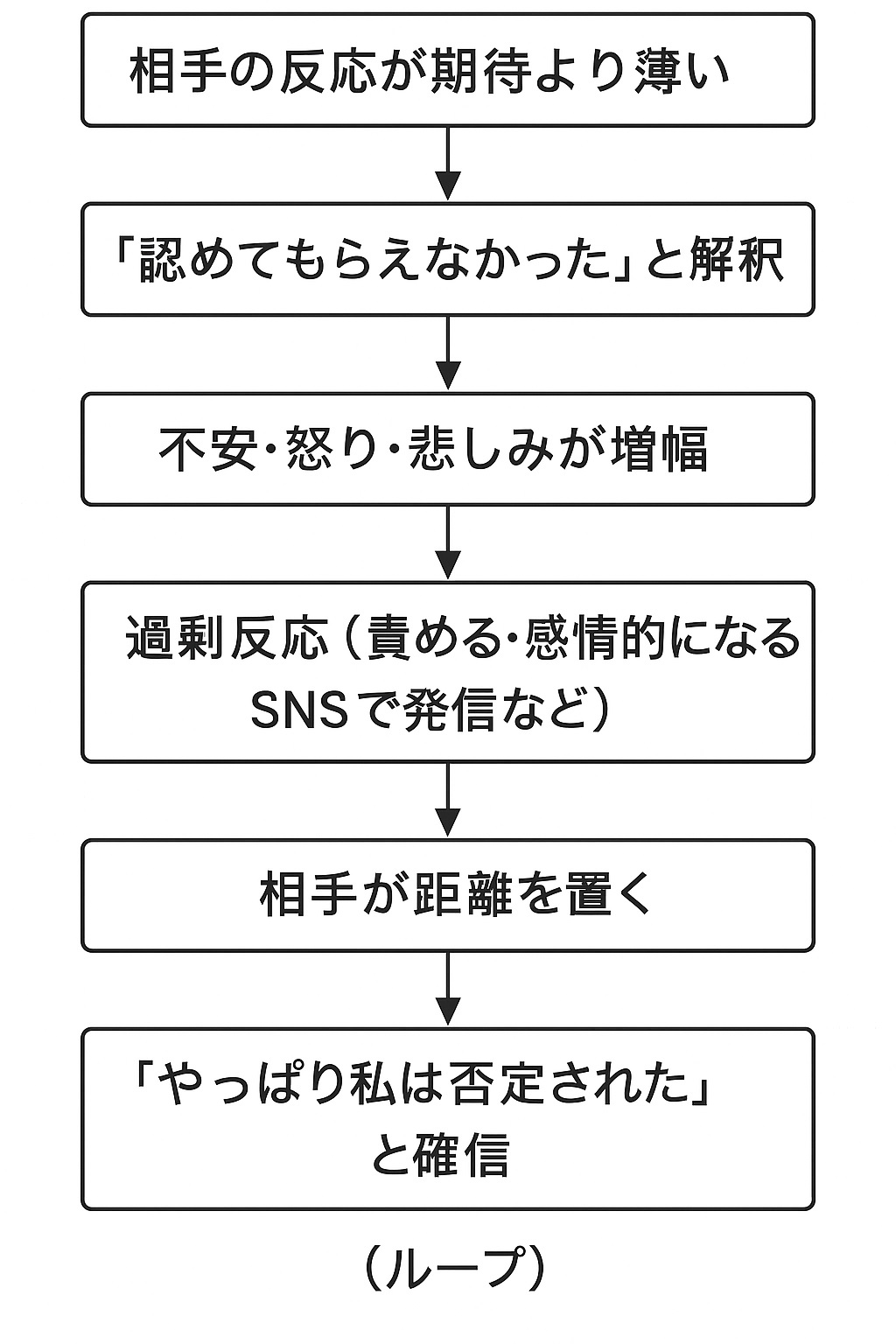

「否定された」と感じやすく、トラブルを起こす心理的構造

承認欲求が強い人は、相手の言葉や態度を事実以上に「否定」として解釈する傾向があります。

これは、自己肯定感の低さや過去の経験から生じる「過敏な反応フィルター」が原因です。

🔄心理的プロセスの流れ

📌よく見られる言動パターン

相手の冗談や軽口を真に受けて落ち込む

提案や助言を「批判」と捉える

「どうせ私なんて…」と自己否定的な発言をする

SNSで間接的に不満や愚痴を投稿する

💡ポイント

否定への過敏反応は、本人も無意識でやっていることが多い

対処の第一歩は、「事実」と「解釈」を切り分けて捉える習慣を持つこと

周囲は、感情を刺激しすぎない言い回しを意識することで摩擦を減らせる

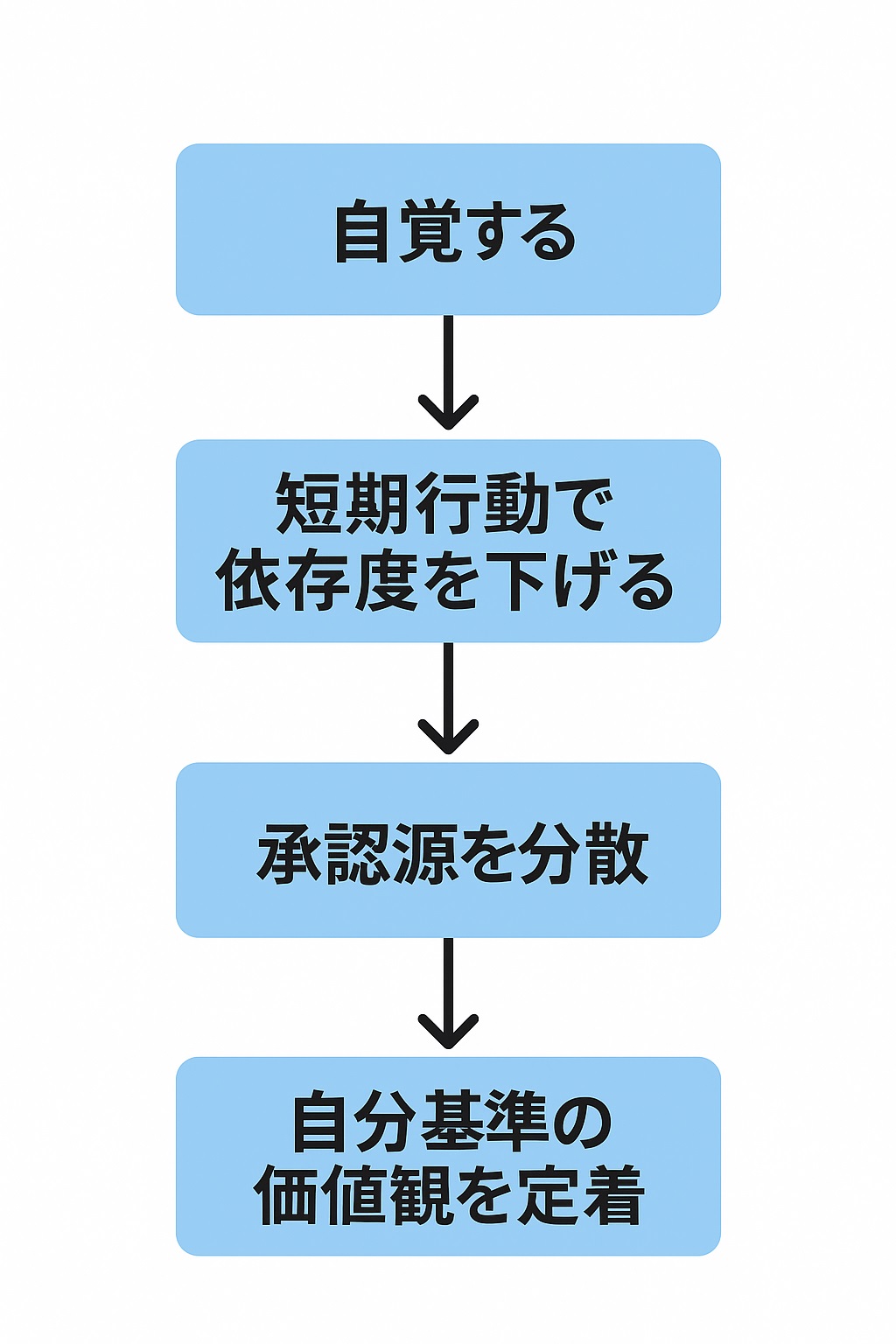

もし「自分にも心当たりがある」と思ったら

承認欲求が強すぎる自覚があると、「私はダメだ…」と落ち込みやすいですが、それは改善の第一歩です。

大事なのは、“欲求をゼロにする”のではなく、“依存度を下げる”こと。

🔹短期的にできる3つの行動

通知オフ時間を作る:SNS・LINE通知を半日だけ切る

感情日記を書く:「承認を求めたくなった瞬間」をメモする

事実と感情を分ける癖:「言われたこと」と「どう感じたか」を分離

🔹長期的改善のステップ

承認源を分散させる

仕事・趣味・自己成長など複数の承認ルートを持つ小さな成功体験を積む

他人の評価なしでも「できた」を実感する習慣づくり自己肯定感のベースを再構築

過去の“がんばり癖”や比較癖を見直す

📊改善プロセス図

他人の承認に頼らず“自分で自分を満たす”習慣とは?

承認欲求が強くても、満たす方法を“外”ではなく“内”にシフトできれば、依存度は確実に下がります。

ここでは、日常の中でできるシンプルかつ効果的な習慣を紹介します。

🪞1. 自己承認の「1日3メモ」

その日できたことを3つ書く(小さなことでもOK)

例:「朝の散歩をした」「資料を時間通り提出した」「友人に連絡できた」

効果:達成感を毎日可視化し、自分基準で評価できるようになる

🌱2. “評価ゼロ”の時間を意識的につくる

SNSや他人の評価が入らない時間を、毎日30分だけ確保

読書・散歩・趣味など、他人の視線がない活動を選ぶ

効果:外部刺激に左右されない時間が、精神の安定につながる

💪3. 自分発信のゴールを設定する

「誰かに褒められるため」ではなく、「自分がやりたいからやる」目標を設定

例:月1回新しい料理に挑戦/年間10冊本を読む

効果:評価がなくても行動が継続できるメンタルを養う

📋 習慣化チェック表

| 習慣 | 毎日 | 週3回以上 | 月1回以上 |

|---|---|---|---|

| 1日3メモ | ☐ | ☐ | ☐ |

| 評価ゼロ時間 | ☐ | ☐ | ☐ |

| 自分発信のゴール | ☐ | ☐ | ☐ |

SNS・職場・恋愛…場面別の関わり方と注意点

承認欲求が強い人とは、接する場面によって効果的な対応が異なります。

ここでは、SNS/職場/恋愛の3つの場面に分けて解説します。

💻 SNSでの関わり方

やるべきこと

反応する回数を意識的に減らし、依存させない

批判ではなく“事実”で返す(例:「見たよ」「更新早いね」)

DMではなく公開コメントで対応し、やり取りを可視化

やってはいけないこと

過剰に褒め続ける

返信のスピードを毎回合わせる

🏢 職場での関わり方

やるべきこと

仕事の評価は具体的な事実ベースで伝える(例:「期限内に資料が完成した」)

チーム全体の成果に絡めてフィードバック

業務範囲を明確にし、感情に巻き込まれない

やってはいけないこと

噂話やプライベートに踏み込みすぎる

「あなたがいないと回らない」など依存を助長する発言

💞 恋愛での関わり方

やるべきこと

愛情表現は安定的に、過剰な盛り上げは避ける

境界線を守る会話(例:「今日は自分の時間にするね」)

相手の承認欲求を満たす場面とそうでない場面を意図的に分ける

やってはいけないこと

連絡頻度や反応を常に合わせる

嫉妬や比較をあおるような行動

よくある質問Q&A10選

Q1:承認欲求の強い女性に多い特徴は?

A. 他人の反応に敏感で、褒められると高揚し、反応が薄いと落ち込みます。SNSや会話の中で自分の話題を中心に据えがちです。

Q2:職場ではどんな末路をたどる可能性がありますか?

A. 過度な自己アピールや評価依存により、同僚から距離を置かれ、重要な案件や情報から外されるリスクがあります。

Q3:自己顕示欲との違いは?

A. 認められたい気持ちは共通しますが、自己顕示欲は「目立つこと」や「優位性の確保」を目的にしており、動機や行動パターンが異なります。

Q4:SNSの使い方から傾向はわかりますか?

A. 頻繁な自撮り、過剰なハッシュタグ、反応数への一喜一憂は典型的サインです。続けるほどオンライン上での評価に依存しやすくなります。

Q5:恋愛ではどんな末路になりやすいですか?

A. 愛情表現を過剰に求めることで相手の負担が増し、次第に関係が冷え込み、最終的に別れを告げられる可能性があります。

Q6:この性格は悪いことですか?

A. 欲求自体は自然ですが、度が過ぎると人間関係や精神の安定を損ない、孤立や信頼喪失につながります。

Q7:職場での付き合い方は?

A. 必要な範囲で認めつつ、感情論ではなく事実ベースで接します。境界線を明確にすることで巻き込まれにくくなります。

Q8:評価依存を軽減するには?

A. 承認の源を分散し、自己完結できる活動を日常に取り入れること。SNSや外部評価から距離を置く時間を設けるのも効果的です。

Q9:自分がこの傾向にあるかを見極める方法は?

A. 「反応がないと不安になる」「比較で落ち込む」が頻繁なら要注意。日記やセルフチェックで可視化すると傾向がわかります。

Q10:改善は可能ですか?

A. ゼロにはできませんが、短期行動(通知オフ・感情の整理)と長期習慣(価値観の再構築)で依存度を下げ、健全な形で人間関係を築けます。

承認欲求が強い女の末路とは?職場・恋愛・SNSで距離を置かれる人の特徴と対処法のまとめ

承認欲求自体は自然だが、度が過ぎると人間関係に悪影響を及ぼす

SNSは評価依存を強めやすく、感情の起伏を激しくする要因になりやすい

幼少期の経験や比較癖が、過剰な評価志向の背景にあることも多い

自己顕示欲と評価依存は似ているが、動機や行動パターンが異なる

職場では過剰アピールや他人の成果横取りが摩擦や孤立を招く

恋愛では愛情要求が過剰になり、関係が破綻する末路をたどることもある

否定への過敏反応がトラブルを拡大させやすい

対処は「事実ベースでの評価」と「境界線の明確化」が有効

自分に心当たりがある場合は、短期行動と長期習慣で依存度を下げる

承認源を分散し、他人の反応に左右されない自己承認を育てることが大切

最後に

評価や注目を求める気持ちは、人として自然な感情です。

ですが、それに振り回され続けると、気づいたときには信頼や人間関係を失う――これが「末路」の現実です。

大切なのは、外からの評価だけで自分の価値を測らないこと。

小さな達成や日々の努力を、自分で認め、誇れる習慣を持つことです。

もし今「このままでいいのか」と不安を感じたなら、それは改善のきっかけ。

承認を求める行動を少しずつ手放し、自分基準で満たされる生き方へシフトしていきましょう。

【本記事の関連ハッシュタグ】